Журнал Стандарт / №06(89) июнь 2010

Доступ к делу

| Екатерина Лаштун |

|

Доступ к делу

Внедрение новых услуг на базе стандартов связи четвертого поколения потребует от операторов мобильного широкополосного доступа модернизации транспортной инфраструктуры. Однако строительство ВОЛС и подключение новых базовых станций связаны с оформлением многочисленных разрешительных документов, процесс получения которых затягивается надолго. Регулятор осознает важность либерализации этого рынка, но дальше создания межведомственных рабочих групп по вопросам использования инфраструктуры связи дело пока не сдвинулось.

Учитывая то, что в сетях LTE предполагаемая скорость передачи данных в теории может достигать 326,4 Мбит/с на прием и 172,8 Мбит/с на передачу, транспортная сеть оператора должна удовлетворять целому ряду требований (см. врезку ниже). Выполнение этих условий потребует от операторов существенной перестройки инфраструктуры. Так, по словам Антона Пирогова, начальника группы перспективного планирования транспортной сети Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон", оператор планирует запустить широкомасштабное строительство собственных городских, внутризоновых и магистральных ВОЛС с установкой на них оборудования спектрального уплотнения и оборудования IP, осуществить полный повсеместный переход от технологий временного мультиплексирования на пакетные технологии и провести замену пакетного оборудования крупных региональных узлов на более производительное.

Желанные колодцы

Требования к высоким скоростям передачи данных диктуют необходимость строительства волоконно-оптических линий связи к каждой базовой станции, но, по словам руководителя бизнес-направления ЗАО "Инсол Телеком" Алексея Ганицева, на этом этапе у операторов и строительных компаний возникают большие трудности. Прокладка оптоволокна в местах, где отсутствует канализация, требует значительных усилий по получению разрешений межведомственных комиссий, землеотвода и пр. "Получение необходимых согласований иногда затягивается на годы. Бывали случаи, когда проект строительства транспортной сети существенно изменялся под давлением внешних обстоятельств", – рассказал Алексей Ганицев.

Федеральный закон "О связи" определяет понятие "линейно-кабельные сооружения связи" как "сооружения электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи". По словам заместителя директора по производству и новым технологиям ЗАО "Межгорсвязьстрой" Ольги Макаровой, строительство и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи должны осуществляться в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, предъявляемыми к проектированию и строительству особо опасных и технически сложных объектов. В соответствии с этими требованиями, перед началом строительства необходимо провести инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, без выполнения которых подготовка и реализация проектной документации не допускается; осуществить государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий и получить разрешение на строительство. "Получение правоустанавливающих документов на земельный участок – одна из самых сложных и дорогостоящих проблем при организации строительства линейно-кабельных сооружений связи", – считает Ольга Макарова. При этом оформление земли в собственность для размещения линейно-кабельных сооружений связи – дорогое решение, в связи с чем возможности его применения ограничены.

Аналогичные проблемы возникают у оператора при попытке осуществить государственную регистрацию прав на уже построенные линейно-кабельные сооружения связи. Поскольку при обслуживании таких сооружений в подавляющем большинстве случаев оператору достаточно получить возможность периодического доступа на земельные участки, где они размещаются, то заключение договора аренды на размещение уже построенного линейно-кабельного сооружения связи является нецелесообразным и дорогостоящим решением. "Возможность использования сервитута (права ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом) на период строительства линейно-кабельного сооружения связи стало бы хорошим решением проблемы, однако пока находится под вопросом", – продолжает представитель ЗАО "Межгорсвязьстрой". Поскольку сервитуты пока не получили в России широкого распространения и слабо регламентированы законодательством, а правоприменительная практика отсутствует, в основном на период строительства линейно-кабельных сооружений связи операторам и строительным организациям приходится заключать договоры аренды земли, что, в свою очередь, приводит к удорожанию проекта. Поэтому единственно доступным, с точки зрения цена/надежность, способом прокладки кабелей по территории муниципального образования остается возможность использования существующей кабельной канализации, а самым низкозатратным – прокладка "воздушных линий" между домами.

Однако доступ в колодцы, где расположена телефонная канализация, нередко (особенно в крупных городах и мегаполисах) затруднен. Например, в Москве на каждый такой колодец оператор должен заключать отдельный договор с ОАО "МГТС", владеющим телефонной канализацией в городе, доставшейся оператору "по наследству". Кроме того, по словам представителя строительной компании, пожелавшего остаться неизвестным, актуальная карта расположения колодцев МГТС в центре города отсутствует и операторы нередко пользуются услугами диггеров. В Петербурге и других городах СЗФО телефонная канализация в большинстве случаев принадлежит ОАО "Северо-Западный Телеком"(СЗТ). Доступ в колодцы и телефонную канализацию СЗТ строго регулируется собственником. "Если оператор хочет проложить ВОЛС в телефонной канализации, он заказывает технические условия у СЗТ, – рассказывает Антон Пирогов из "МегаФона". – Прокладка кабеля невозможна без техусловий, которые готовятся в течение месяца, и без заключения договора аренды линейных сооружений". В линейном отделе СЗТ вся телефонная канализация и все телефонные колодцы строго учитываются. Кроме того, на схеме можно увидеть каждый колодец в разрезе. Телефонные колодцы имеют замки от посторонних, а телефонная канализация тщательно прорисована. Указаны все вводы в здания и уличные схемы с мельчайшими подробностями. "За этим следят специальные подразделения – группы линейно-технического учета СЗТ" – поясняет Антон Пирогов.

Однако в случае работы с монопольным собственником канализации часто возникают трудности, связанные с долгим, бюрократизированным процессом выдачи технических условий и согласованием проекта.

Операторы все же стараются договориться с монополистом "полюбовно". "Если и есть какие-то выходящие из ряда случаи, то вопрос решается обращением в суд, но таких случаев не так много", – отмечает директор департамента технологического развития сети доступа ОАО "ВымпелКом" Александр Балюк.

Еще одна не менее актуальная проблема – это предоставление оператору права прохода по зданию. Федеральным законом от 15 июня 1996 г. №72-ФЗ "О товариществах собственников жилья" установлено, что прилегающий земельный участок и иное общее имущество в кондоминиуме могут быть обременены правом ограниченного пользования (сервитутом) другими лицами. Не допускается запрет на установление сервитутов в случае необходимости обеспечения доступа иных лиц к объектам, существовавшим до момента принятия настоящего Федерального закона. Новые сервитуты устанавливаются по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и домовладельцами. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута, спор разрешается судом. Постановление правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491, утверждающее правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, также не обязывает собственников многоквартирных домов обеспечивать проход по зданию для прокладки линейно-кабельных сооружений связи. "Эффективных мер воздействия на владельца здания с целью принуждения его к установлению сервитута не существует", – подчеркивает Ольга Макарова.

Директор департамента технической поддержки ЗАО "Седиком" Андрей Иванов рассказал, что в процессе выполнения работ по подключению базовых станций при строительстве транспортной инфраструктуры для WiMAX-сети для ОАО "Комстар-ОТС" нередко возникали проблемы с жителями домов. "Любой собственник жилья может воспрепятствовать установке базовой станции на крыше его дома. Для этого ему достаточно обратиться в администрацию с заявлением, что, к примеру, у него будет болеть от этого голова или мучить бессонница. И таких ситуаций, к сожалению, немало", – говорит Андрей Иванов. То есть право прохода по зданию для размещения в нем линейно-кабельных сооружений связи может быть получено оператором, только если он сумеет договориться с уполномоченными представителями собственников жилья.

Региональный директор WiMAX Forum в России и СНГ Сергей Портной считает, что на эту проблему следует смотреть шире. Безусловно, доступ операторов к абоненту посредством оптоволокна требует либерализации, но существует и иной способ связать базовые станции, например радиосредствами. В частности, существуют новые диапазоны 60-80 ГГц, скорость передачи данных в которых доходит до 1 Гбит/с, при том что расстояние между базовыми станциями не превышает 2 км. Вендоры уже начали производить оборудование "точка–точка" для этих диапазонов. "Поскольку диапазоны новые и нет необходимости проводить тесты на ЭМС с РЭС различного назначения, установка радиорелейных станций является хорошей альтернативой оптоволокну", – говорит Сергей Портной.

Топтание на месте

Проблема обеспечения недискриминационного доступа к инфраструктуре электросвязи давно волнует отечественных операторов, однако необходимой нормативно-правовой базы до сих пор не создано. Так, в Плане действий правительства РФ по реализации в 2008 году основных положений Программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006-2008), пунктом 41 была предусмотрена разработка Правил недискриминационного доступа к услугам общедоступной электросвязи и инфраструктуре электросвязи. Ответственным за выполнение определена Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а сроком внесений предложений в Госдуму был установлен декабрь 2008 года. Но срок соблюден не был, а работы не завершены до сих пор.

По словам Светланы Зиновьевой, заместителя начальника управления контроля транспорта и связи ФАС, сроки по принятию Правил были изменены. "Это очень тяжело проходящий документ. Регламент по нему не выдержали ни Минкомсвязи, ни Минэкономразвития. Поэтому он до сих пор не вынесен на рассмотрение правительством РФ", – говорит Светлана Зиновьева. 27 августа 2009 года ФАС совместно с заинтересованными органами исполнительной власти провела согласительное совещание, по его результатам в антимонопольный орган будут представлены замечания и предложения по концепции и тексту Правил. "До настоящего времени замечания и предложения от Минэкономразвития и Федеральной службы по тарифам в ФАС не поступили, – подчеркивает Светлана Зиновьева. – А замечания Минкомсвязи, представленные в ФАС по результатам этого совещания, носят общий характер и направлены на существенную переработку Правил". В настоящее время ФАС России осуществляет доработку Правил.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, что называется, "мыслит шире". Так, Приказом Минкомсвязи от 4 мая 2010 года №65 образована межведомственная рабочая группа для разработки предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам использования инфраструктуры связи, развертываемой вдоль транспортных магистралей, в интересах обороны страны. В рамках работы Группы, по информации пресс-службы Минкомсвязи, предполагается найти согласованное решение и внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты при организации взаимодействия между операторами связи, собственниками дорог, собственниками земли и органами исполнительной власти.

Что делать?

Алексей Ганицев из "Инсол Телеком" считает, что, рассматривая ресурс телефонной канализации как стратегический, участникам рынка следует предложить регулятору ряд мер. Например, разработку единого реестра ресурсов канализации на базе геоинформационных систем с указанием зарегистрированных владельцев. Реестр должен содержать полную и исчерпывающую информацию о составе оборудования, размещенного в каналах, и о конструктивной емкости. "Особая часть реестра, возможно, должна быть "закрытой" и доступной только спецслужбам", – говорит Алексей Ганицев. Также должно быть законодательно закреплено право участников телекоммуникационного рынка на доступ к информации об имеющихся ресурсах.

Так как владелец канализации является монополистом, то государство в лице регулятора должно разработать механизм управления стоимостью аренды (с учетом обеспечения необходимого развития и расширения инфраструктуры). Кроме того, считает представитель "Инсол Телеком", процедуру распределения этого ресурса следует упростить. К примеру, ресурс может распределяться на конкурсной основе с участием компаний, обладающих необходимыми лицензиями и обоснованными техническими условиями на предоставление каналов. "Работы по созданию единого реестра должны проводиться под контролем регулятора и участников телекоммуникационного рынка", – говорит Алексей Ганицев.

Ольга Макарова из "Межгорсвязьстроя" уверена, что в России следует развивать институт сервитутов, как это сделано, к примеру, в Северной Америке. При создании инфраструктуры, магистральные кабели обычно прокладывались вдоль автодорог и асфальтированных улиц и заканчивались в радиусе не более 300-500 м от домов, а основным способом прокладки был Cable Jetting. Суть технологии Cable Jetting заключается в том, что в траншею закладываются защитные пластиковые трубы, в которые затем, по мере необходимости, осуществляется пневмозадувка волоконно-оптического кабеля. Также получила популярность технология Microducts, при которой в защитные пластиковые трубы сначала задували микротрубки, служащие для защиты кабелей малого диаметра. "Строительство кабельной канализации методами Cable Jetting и Microducts позволяет создавать избыточную инфраструктуру с минимальными затратами на ее создание, – говорит Ольга Макарова. – Так, на Североамериканском континенте при необходимости задействовать от 2 до 6 трубок осуществлялась закладка от 12 до 30 трубок. А незадействованные трубки использовались при расширении сети связи". Кроме того, строительство такой инфраструктуры позволяет нескольким участникам стать соинвесторами проектов с последующим выделением их части пропорционально сделанным инвестициям. Возможность соинвестирования проектов по строительству линейно-кабельной инфраструктуры, по словам Ольги Макаровой, предусмотрена и в российском законодательстве. Однако при этом в законодательстве необходимо предусмотреть сервитуты вдоль полосы отвода автомобильных дорог, так как именно эти земли являются наиболее интересными с точки зрения построения принципиально новой системы линейно-кабельных сооружений связи.

Возможность применения новых технологических решений операторами при строительстве транспортной инфраструктуры ограничена еще одним фактором. В 2003 году в России вступил в силу Федеральный закон №184-ФЗ "О техническом регулировании", который ввел понятие "технический регламент". Законом установлены обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования, в том числе: зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования. Число регламентов Законом о техническом регулировании не ограничено, но пока технические регламенты на строительство линейно-кабельных сооружений с использованием современных технологий отсутствуют. "Непонятно, сможет ли организация пройти государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий и получить положительное заключение", – сомневается Ольга Макарова. Также пока неясно, какой федеральный орган исполнительной власти должен выступить с инициативой о необходимости разработки соответствующих технических регламентов.

Требования к транспортной сети оператора LTE

– на 95-97 % состоит из ВОЛС, при этом РРЛ и другие технологии могут использоваться только на "последней миле";

– максимально использует возможности технологий спектрального уплотнения, особенно на дальних расстояниях и в крупных городах;

– строится и функционирует на основе иерархической многоуровневой модели построения транспортной сети и обеспечивает скорости 1 Гбит/с на уровне доступа, 10 Гбит/с – на уровне агрегации и 100 Гбит/с – на уровне ядра сети;

– строится на базе протокола IP;

– обладает высокой пропускной способностью и является гибкой и легко масштабируемой;

– позволяет проводить оперативные расширения, модернизации, реализовывать новые коммерческие инициативы и услуги;

– является высоконадежной, гарантируя коэффициент готовности сети не менее 99,999 % за счет построения оптимальных схем резервирования и восстановления.

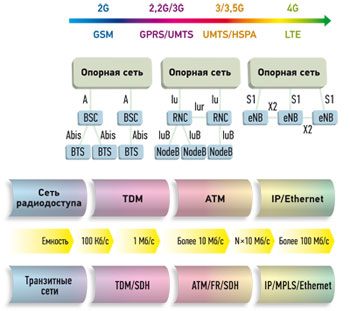

Эволюция транспортных сетей в зависимости от технологии мобильной связи

.jpg)