Журнал Стандарт / №09(92) сентябрь 2010

Разность потенциалов

| Стандарт |

|

Разность потенциалов

Wi-Fi – первый беспроводной стандарт, получивший кросс-вертикальное рыночное распространение. Он пригоден и для создания домашних или корпоративных беспроводных сетей, и для решения промышленных задач, и для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет операторами связи. Однако, несмотря на то, что ни одна другая технология гражданской радиосвязи не может похвастаться таким широким спектром применений, рынок до сих пор не использует весь потенциал Wi-Fi.

Поступательное развитие Wi-Fi позволило ей вырваться за пределы домашнего и офисного окружения. Решения на базе этой технологии успешно применяются, к примеру, для организации "последней мили", и даже в качестве звеньев магистральных каналов связи. По словам Станислава Рыбалко, руководителя направления беспроводных технологий компании CompTek, это стало возможным не только в результате технологической эволюции Wi-Fi, но и благодаря некоторым революционерам производства. Например, американская компания Ubiquiti Networks ухитрилась опустить планку стоимости "всепогодных" точек доступа, пригодных для установки под открытым небом, с $500 до $100. "Такие устройства могут использоваться для базовых станций Wi-Fi, чтобы быстро выходить на новые рынки – например, в область, причем благодаря дешевизне, устанавливать их сколь угодно часто: кто это осознал – уже снимает сливки", – подчеркнул Станислав Рыбалко. По его словам, если рынок решений для офисного Wi-Fi близок к насыщению, а рынок домашнего Wi-Fi находится где-то на середине развития, то рынок Wi-Fi вне помещений до сих пор очень перспективен.

Козырная масть

С момента прихода Wi-Fi на телекоммуникационный рынок, количество устройств с поддержкой этой технологии постоянно растет, что, по мнению технического директора компании Proxim Wireless в России и СНГ Константина Ледовского, является лучшей иллюстрацией ее востребованности: если еще в 2008 году в мире было продано лишь около 1 млн таких устройств, то к 2014 году их количество, по прогнозам производителей оборудования, достигнет 58 млн. "Просто включите Wi-Fi на коммуникаторе или ноутбуке, и практически в любом месте будут обнаружены одна или несколько беспроводных сетей", – советует Константин Ледовский.

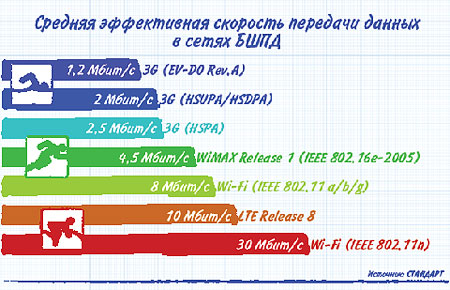

Главным козырем технологии является обеспечиваемая ею скорость передачи данных. "Благодаря тому, что Wi-Fi изначально разрабатывался как ответ на появление проводных высокоскоростных сетей передачи данных, он развивался практически в ногу с ними", – подчеркнул Андрей Харитонов, менеджер по развитию бизнеса компании Cisco в области беспроводных технологий. По его словам, первые стандарты семейства Wi-Fi поддерживали скорости до 2 Мбит/с, как и каналы проводных сетей E1/T1. Впоследствии с появлением и развитием технологии Ethernet скорости передачи данных в проводных сетях выросли вначале до 10 Мбит/с, затем до 100 Мбит/с и даже до 1 Гбит/с. При этом Wi-Fi все время оставался на шаг позади. Однако после появления в 2007 году проекта стандарта IEEE 802.11n Draft 2.0 у Wi-Fi появился шанс наверстать упущенное. В 2009 году работы над спецификацией IEEE 802.11n были завершены, после чего Wi-Fi-совместимое оборудование, созданное на базе этого стандарта, обеспечивало пропускную способность до 300 Мбит/с при работе в полудуплексном режиме, что на практике означает реально достижимые скорости в 190-200 Мбит/с. Однако, по словам Константина Ледовского, это не предел – не за горами новые усовершенствования, которые поднимут планку пропускной способности этой технологии до 1 Гбит/с. "Пока же для существующих сфер применения Wi-Fi уже достигнутых ею скоростей вполне достаточно", – убежден Андрей Харитонов.

Основным "мерилом" для оценки и сравнения радиотехнологий служит спектральная эффективность, измеряемая в количестве передаваемых бит информации на 1 Гц в секунду (бит/Гц/с). По словам Александра Горнака, технического директора ООО "Новые Системы Телеком", у Wi-Fi-оборудования на базе стандарта IEEE 802.11n этот параметр теоретически может достигать 7,5 бит/Гц/с. Однако на практике он гораздо ниже из-за того, что это оборудование в основном работает в режиме совместимости с наследованными Wi-Fi-устройствами на базе более старых стандартов (IEEE 802.11 a/b/g).

Помимо спектральной эффективности, по мнению Александра Горнака, к достоинствам Wi-Fi можно отнести относительную дешевизну оборудования, простоту и удобство развертывания сетей небольшого масштаба, поддержку технологии огромным количеством абонентских устройств, а также отсутствие необходимости получать разрешения на выделение частот (правда, в России это распространяется лишь на сети внутри помещений).

Годен с ограничениями

Несмотря на массу положительных черт, у Wi-Fi есть серьезные недостатки, которые не позволяют в полной мере реализовать весь потенциал этой технологии. "Да, спектр применения Wi-Fi широк, но он ограничен из-за того, что эта технология разрабатывалась для передачи данных на небольшом расстоянии", – подчеркивает Алексей Петрянкин, технический директор компании TRENDnet в России и СНГ. По его словам, типовая дальность действия Wi-Fi-оборудования в реальных условиях обычно не превышает 30-50 м, и для ее увеличения приходится применять направленные антенны. При этом на скорость передачи данных и стабильность соединения негативно влияет увеличение расстояния между передающим и принимающим устройством, рост количества подключенных к одной точке пользователей и ухудшение среды передачи данных (например, изменение погодных условий или появление препятствий на пути радиосигнала).

По словам Александра Горнака, поскольку разработчики Wi-Fi прежде всего ориентировались на передачу данных, алгоритм доступа к Wi-Fi-среде изначально не предусматривал никаких механизмов приоритетной обработки данных. Они появились гораздо позже и были описаны в рекомендациях стандарта IEEE 802.11e для реализации мультисервисных услуг поверх IP. Однако даже эти механизмы не способны обеспечить гарантированный уровень сервиса, поэтому спасти его может лишь заложенная на этапе проектирования беспроводной сети избыточная пропускная способность. Самый же главный минус этой технологии, по мнению Станислава Рыбалко из CompTek, сохранился со времен ее выхода на рынок и заключается в коллизионном доступе абонентов к Wi-Fi-среде. То есть какой бы высокой ни была ее теоретическая пропускная способность, в технологию не заложены механизмы реализации гарантированной полосы для каждого пользователя, а также количества задержек и ошибок при передаче. "Из-за этих недостатков Wi-Fi можно рассматривать лишь как бытовую технологию, непригодную для решения задач, требующих гарантированной полосы пропускания", – резюмирует Алексей Петрянкин.

Агрегатор инноваций

Недостатки Wi-Fi стимулируют производителей, поддерживающих эту технологию, постоянно улучшать и дорабатывать ее. А благодаря универсальности Wi-Fi постепенно вбирает в себя все лучшие наработки в сфере радиосвязи из различных областей ее применения. По словам Андрея Харитонова из Cisco, большинство из этих разработок обязаны своим происхождением совершенствованию систем радиолокации. В качестве примера можно привести технологию адаптивного формирования диаграммы направленности: в 60-70-х годах прошлого века была разработана ее теоретическая база, а в начале 1980-х годов осуществлены первые внедрения на радиолокационных станциях, в том числе на так называемых "РЛС надгоризонтного обнаружения и сопровождения баллистических и космических объектов". Впоследствии рассматривалась возможность внедрения этой технологии в сетях мобильной связи CDMA, GSM и UMTS, но в конце 1990-х годов аппаратная реализация таких алгоритмов была очень дорога, а для программных средств не хватало вычислительных мощностей. Поэтому в гражданских системах связи эта технология была реализована гораздо позже, в оборудовании стандартов IEEE 802.16d и WiMAX. Опыт ее использования для этих целей позволил учесть все плюсы и минусы, после чего технология в несколько упрощенном варианте была перенесена на точки доступа Wi-Fi.

Дальнейшее развитие Wi-Fi, по словам Андрея Харитонова, осуществляется путем расширения функций по двум направлениям: повышение качества и стабильности соединения (в том числе в условиях сложной среды распространения сигнала или высокой загруженности радиочастотного спектра), а также оптимизация технологии для передачи всех возможных видов трафика.

К первой группе дополнительных функций, сравнительно недавно реализованных в Wi-Fi, относятся уже упомянутое адаптивное формирование диаграммы направленности, а также независимая обработка множества копий принимаемых сигналов MIMO (Multipe Input Muttiple Output). Адаптивное формирование диаграммы направленности подразумевает формирование электромагнитного поля точки доступа в виде направленного, главного лепестка, ориентированного в сторону абонентского устройства, с возможностью изменения пространственной ориентации поля при изменении положения устройства в пространстве. Эта технология обеспечивает увеличение дальности действия, снижение уровня интерференции и увеличение пропускной способности связи, но пока что она нашла применение лишь в некоторых Wi-Fi-решениях. А технология MIMO благодаря нескольким приемопередающим антеннам позволяет использовать сигналы, отраженные от физических препятствий для улучшения качества и скорости связи. Обе эти наработки привели к тому, что в Wi-Fi-оборудовании стали использоваться адаптивные антенные решетки, способные динамически изменять параметры излучения антенн под воздействием внешних или внутренних факторов. А весной 2010 года компания Cisco добавила к уже перечисленным наработкам новую технологию CleanAir, которая позволяет автоматически распознать, классифицировать и даже предотвратить негативное влияние различных помех в радиоэфире путем точной локализации их источника. Она уже реализована в некоторых точках доступа Cisco при помощи запатентованной интегральной схемы CleanAir ASIC, обеспечивающей поддержку интеллектуальных функций системного уровня. В других технологиях связи гражданского назначения подобных возможностей пока нет.

Ко второй группе относятся дополнительные функции оптимизации передаваемого трафика в зависимости от его типа. "Wi-Fi это уже не просто стандарт беспроводной передачи данных, но и технология, пригодная для транспортировки трафика различного типа", – подчеркивает Андрей Харитонов из Cisco. По его словам, сильная зависимость качества передачи сигнала от среды его распространения – наиболее слабое место всех технологий радиосвязи. Задержки и потери, регулярно возникающие при передаче трафика по радиосетям, критически влияют на качество получаемой на приеме информации. Поэтому ведущие производители, поддерживающие Wi-Fi, работают над тем, чтобы превратить эту технологию в унифицированную среду передачи мультисервисного трафика. Этому, по словам Александра Горнака из компании "Новые Системы Телеком", отчасти способствует совершенствование архитектуры Wi-Fi-сетей. До сих пор при создании Wi-Fi-сетей (особенно в корпоративной среде) предпочтение отдается централизованной архитектуре, в рамках которой точки доступа работают под управлением контроллера (или коммутатора) беспроводной сети. Он выполняет множество различных функций, таких как управление радиопокрытием, поддержка роуминга, аутентификация и авторизация пользователей и т. д. При этом обычно контроллер стоит на границе между проводной и беспроводной сетями и обеспечивает отражение угроз безопасности со стороны беспроводной сети. С развитием стандарта IEEE 802.11n и реализации его поддержки в Wi-Fi-оборудовании появился новый подход к архитектуре, при котором для разгрузки контроллера часть его функций переносится на точки доступа.

Одной из последних разработок в этой области является представленная зимой 2010 года технология Cisco VideoStream, перекладывающая работу по разделению видеопотока с контроллера на точку доступа. С ее помощью точки доступа преобразуют получаемый ими многоадресный (multicast) видеосигнал в набор одноадресных (unicast) передач, выполняя при этом контроль состояния пакетов, мониторинг клиентских устройств и, при необходимости, повторную передачу утерянных пакетов. Таким образом, видеосигнал передается не всем клиентам сразу в надежде, что они будут его принимать, а только тем, кому это действительно нужно. "Широковещательный режим передачи плох тем, что при этом не гарантируется доставка пакетов, что в итоге приводит к деградации качества, а при адресной передаче такая ситуация невозможна", – подчеркнул Андрей Харитонов. Дополнительно к обработке видеосигнала на уровне точек доступа разработчики Cisco VideoStream применили стандарт контроля качества обслуживания 802.11e/Wireless Multimedia (WMM) для передачи мультимедийных данных в беспроводных сетях. С его помощью можно назначать видеопотокам разный уровень обслуживания так, чтобы, к примеру, распространяемое по корпоративной сети видеообращение руководителя компании получило более высокий приоритет использования радиоканала по сравнению со спортивной трансляцией, которую смотрит кто-то из сотрудников. Кроме того, при критическом увеличении количества обращений пользователей к точке доступа, VideoStream задействует функцию Resource Reservation Control (контроль резервирования ресурсов), которая временно блокирует запросы на прием "тяжелого" трафика, в том числе видео, перегружающего радиоканал. При блокировке клиенту поступает сообщение "видео недоступно".

Беспроводное недорегулирование

Главная причина недоиспользования потенциала Wi-Fi в России заключается в особенностях государственного регулирования частотного спектра. По словам Константина Ледовского из Proxim Wireless, практически во всем мире частотный ресурс в диапазоне 2,4 ГГц, в котором работает Wi-Fi, признан нелицензируемым, поэтому установка точек доступа как внутри помещений, так и снаружи, осуществляется в заявительном порядке, тогда как в России это возможно делать только внутри помещений.

"С появлением оборудования с поддержкой IEEE 802.11n это создает проблемы, поскольку для реализации максимальных скоростей такому оборудованию может потребоваться использование канала двойной ширины 40 МГц, вместо стандартных для Wi-Fi 20 МГц", – отмечает Александр Горнак из компании "Новые Системы Телеком". По его словам, в диапазоне 2,4 ГГц имеется три непересекающихся канала в 20 ГГц, из которых можно создать только один 40 ГГц канал, что не позволяет строить беспроводную сеть без частотного перекрытия. Поэтому для использования двойного канала Wi-Fi Alliance рекомендует полосу 5 ГГц, в которой можно создать несколько не перекрывающихся каналов шириной 40 ГГц. Однако в России этот диапазон закрыт.

"Конечно, подвижки есть, но очень слабые: например, в диапазоне 2,4 ГГц введена упрощенная регистрация оборудования, но только для устройств малого радиуса действия с мощностью до 40 мВт. Это оно в квартире хорошо, а чем, извините, цифровое неравенство ликвидировать?" – сетует Станислав Рыбалко из CompTek. По его мнению, ни WiMAX, ни 3G, ни LTE никогда не появятся в российской глубинке из-за того, что внедрять их там попросту невыгодно – слишком мала плотность абонентов на единицу площади. А вот Wi-Fi благодаря простоте и дешевизне мог бы обеспечить региональным абонентам сравнительно быстрый и, главное, недорогой доступ в Интернет, но для этого необходимо упростить его регулирование. "Пусть – только вне городов, пусть – с ограничением по мощности, но разумным – не 40 мВт, а, хотя бы 500 мВт: вот тогда операторы за пару лет обеспечат всю страну беспроводным доступом в Интернет", – убежден Станислав Рыбалко.

По мнению Алексея Петрянкина из TRENDnet, Wi-Fi будет развиваться в направлении интеграции с другими технологиями. Будет расширена линейка универсальных компактных 3G/4G-маршрутизаторов, в которых подключение к Интернету осуществляется через встроенный или присоединяемый USB-модем 3G, WiMAX или LTE, а Wi-Fi – обеспечивает создание локальной сети. "Могу предположить, что скоро для обеспечения 100 % надежного соединения на рынке появятся роутеры с функциями многократного резервирования каналов интернет-доступа, достижимого благодаря наличию портов ADSL и Ethernet, а также возможности подключения 3G, WiMAX и LTE USB-модемов", – говорит Алексей Петрянкин. По мнению Константина Ледовского, такая интеграция на руку операторам сотовой связи, которые благодаря этому могут частично разгрузить мобильные сети путем перенаправления трафика в зоны Wi-Fi, развернутые в местах скопления большого количества абонентов.

.jpg)